お役立ち情報

相続税の計算の仕方

1 相続税の計算の流れ

ざっくり説明すると、相続税の計算の流れは、①課税価格の算出、②相続税の総額の計算、③各相続人の税額の算出という、3つの区分にしたがって、進めていきます。

以下、①から③について、順に説明していきたいと思います。

2 ①課税価格の算出

課税価格とは、相続や遺贈で財産を受け継いだ相続人のそれぞれが課税される財産の価格です。

課税価格は、A(相続税のかかる財産)から、B(相続財産からの控除額)を差し引きすることで、算出ができます。

まず、Aの「相続税のかかる財産」とは、本来の相続財産に、みなし相続財産と相続開始前一定期間以内の贈与財産を足し合わせたものをいいます。

本来の相続財産とは、相続や遺贈によって受け継いだ土地や預貯金、株式などの被相続人の方の財産のことです。

みなし相続財産とは、被相続人の方が亡くなったあとに入金される、被相続人が保険料を負担していた保険金や、死亡退職金のことです。

次に、Bの「相続財産からの控除額」とは、非課税財産、債務、葬式費用を足し合わせたものをいいます。

非課税財産とは、墓地や仏壇など、国民感情等から相続税の対象とすることが適当ではないもののことです。

これで、①課税価格の算出をすることができました。

3 ②相続税の総額の計算

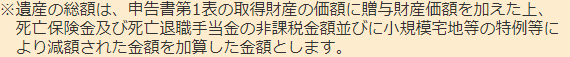

次に、①で計算した相続人各人の課税価格をすべて合計します。

そして、各人の課税価格合計額から、基礎控除額を差し引きします。

基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。

このように、相続人各人の課税価格から、基礎控除額を差し引きしたものを、課税遺産総額といいます。

課税遺産総額が算出できましたら、課税遺産総額を法定相続分の通りに分割すると仮定して、各相続人の取得金額を算出します。

各相続人の取得金額に税額をかけ、控除額を差し引けば、各相続人の税額が算出できます。

注意が必要なのは、ここで算出された各相続人の税額は、課税遺産総額を法定相続分の通りに分割すると仮定して算出するものなので、仮のものであるということです。

さいごに、各相続人の仮の税額を合計すれば、相続税の総額が算出できます。

これで、②相続税の総額の計算をすることができました。

4 ③各相続人の税額の算出

さいごに、②相続税の総額を、各相続人が実際に取得した相続財産によって案分すれば、各相続人の相続税の税額が算出できることになります。

具体的には、相続税総額に、各相続人の課税価格/課税価格の合計をかけることで、各相続人の案分税額を算出することができます。

5 納付税額

③で、各相続人の税額を算出しましたが、これがそのまま納付税額になるわけではありません。

それぞれの相続人の事情により、様々な控除があります。

例えば、配偶者控除を使えば、配偶者は法定相続分または1億6000万円のどちらか多い額までは、相続税がかかりません。

6 相続税の計算は税理士へ

以上のように、相続税の計算はかなり複雑であり、また、各種控除などを知らなければ余計に相続税を支払ってしまうリスクもあります。

そのため、相続が発生しましたら、まずは税理士に相談することをおすすめいたします。